Intelligence artificielle

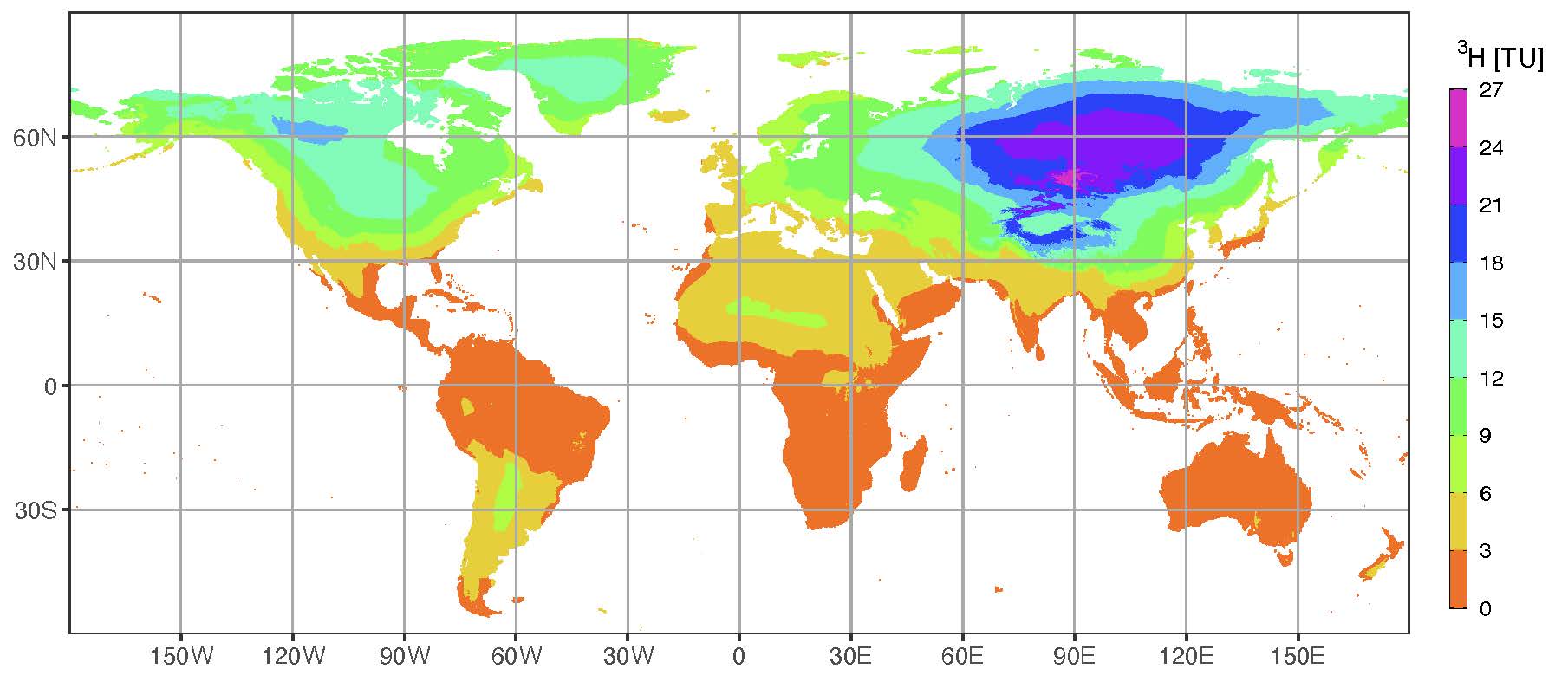

à mesure que les réseaux mondiaux de données sur l’eau s’étendent, l’hydrologie isotopique se fait rapidement une place dans le domaine des mégadonnées. L’intelligence artificielle (IA) et les modèles d’apprentissage automatique ouvrent de nouvelles perspectives de recherche sur l’eau en améliorant les prévisions et comblant les lacunes des données.

Il ressort d’une étude de l’AIEA, dans laquelle l’IA a été utilisée pour analyser les données isotopiques de 1 257 lacs de 91 pays, qu’environ 20 % de leur afflux d’eau dispara?t par évaporation et que, dans environ 10 % des cas, leurs pertes d’évaporation sont extrêmes, dépassant 40 % de l’afflux total. Cela signifie que de nombreux lacs ne peuvent pas compenser l’évaporation et risquent de dispara?tre avec le temps. ? Nous avons utilisé l’intelligence artificielle pour déterminer les principaux facteurs d’évaporation ?, explique Yuliya Vystavna, spécialiste en hydrologie isotopique à l’AIEA et première autrice de cette étude. ? Divers facteurs influent sur l’évaporation selon que le climat est tropical, aride, tempéré, continental ou froid. ? L’étude a utilisé des modèles d’intelligence artificielle pour déterminer quels lacs risquaient le plus de dispara?tre.

Une autre étude de l’AIEA a utilisé des modèles d’apprentissage automatique pour déterminer les facteurs qui influent sur la dynamique de l’eau et estimer la part d’eau jeune (moins de trois mois) dans 45 bassins fluviaux dans le monde. La part d’eau jeune indique comment l’eau est stockée et libérée dans l’environnement, mettant en évidence les schémas de rétention et d’écoulement. Ces données aident à mieux comprendre comment les rivières réagissent aux changements du climat et du sol, permettant aux populations de mieux se préparer aux inondations et aux sécheresses et de gérer plus efficacement leurs ressources en eau. ? En comprenant ces dynamiques, nous pouvons mieux nous adapter aux défis posés par les changements climatiques et l’évolution des modes d’utilisation des sols, et faire en sorte que les cours d’eau continuent à fournir leurs services essentiels aux écosystèmes et aux sociétés humaines ?, indique Tzanka Kokalova-Wheldon, directrice de la Division des sciences physiques et chimiques de l’AIEA.

Les experts estiment que l’utilisation de l’IA et de l’apprentissage automatique afin d’analyser les données sur l’eau pourrait améliorer considérablement les processus décisionnels en matière de gestion durable de l’eau. Pour appuyer cette démarche, l’AIEA, l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture et le Centre international de physique théorique ont récemment mis au point un cadre d’intégration de l’IA aux données hydrologiques et isotopiques.